Wer freut sich nicht darauf? Das eigene Bett, in das man

sich am Ende eines langen Tages legen und zur Ruhe kommen kann. Was im

besonderen Maße zur Gemütlichkeit – vor allem an kälteren Tagen – beiträgt, ist

das Textil, mit dem man sich nachts zudeckt. Nach genau diesem Textil haben wir

in einer Frage der PALAVA-App gefragt.

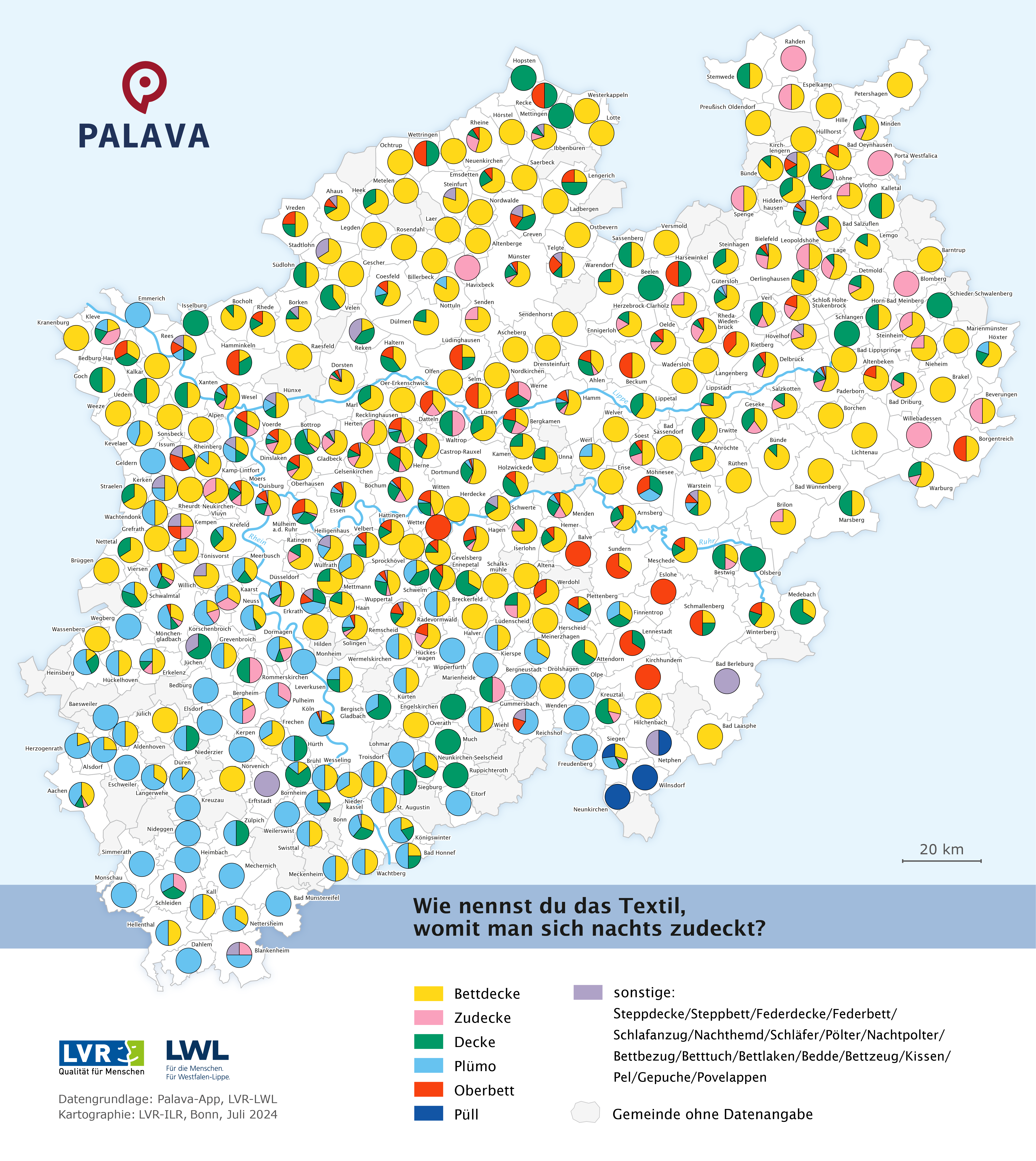

Insgesamt konnten 2479 Antworten in die Auswertung mit

einbezogen werden.

Generell ist Bettdecke

mit über 50% aller Nennungen aus ganz Nordrhein-Westfalen der am häufigsten

genannte Begriff – was nicht weiter verwundert, da es sich hier um den standardsprachlichen

Begriff handelt. Am zweitmeisten wurde die verkürzte Variante Decke genannt, die ebenfalls zur Standardsprache

zählt und fast überall vorkommt. Decke

stammt vermutlich – wie auch das Dach

– von der indogermanischen Wurzel *teg-

‚decken‘.

Neben der (Bett-)Decke ist das Plümo ein vielgenutzter Begriff – dieser allerdings nur im

Rheinland. In Westfalen deckt man sich anscheinend so gut wie gar nicht mit dem

Plümo zu. Auffällig war bei der Auswertung dieser Variante, dass manche Nutzer:innen

der App betont haben, ihr Plümo eher im Winter zu nutzen, da es eine dicke bzw.

warme Decke bezeichnet. Dies passt auch gut zur Etymologie des Wortes: Es geht

zurück auf lateinisch pluma ‚Feder‘

und wurde im 19. Jahrhundert aus französisch plumeau ‚Federbett‘ entlehnt. Wenn jemand seine Bettdecke Plümo nennt, meint er/sie also häufig eine

dicke, warme, mit Federn gefüllte Decke. Die deutsche Übersetzung Federbett und ähnliche Varianten wie Federdecke kamen vereinzelt vor, wurden allerdings

aufgrund ihres wenigen Vorkommens unter „sonstige“ gezählt (s. u.).

Das Oberbett wurde

ebenfalls relativ oft genannt. Der Begriff wird laut unseren Daten insbesondere

im Ruhrgebiet zwischen Duisburg und Hamm sowie in Südwestfalen genutzt. In die

Auswertung zu Oberbett wurden zudem ähnlich

klingende Einzelnennungen wie Überbett

dazugezählt.

Die Zudecke wurde

nicht viel seltener als Bezeichnung für das gesuchte Textil gewählt;

insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, aber auch in anderen Teilen NRWs wird sich

mit der Zudecke zugedeckt.

Püll ist eine eher

seltene Nennung, allerdings lässt sich auf der Karte deutlich erkennen, dass

der Begriff lediglich im moselfränkischen Zipfel um Siegen herum vorkommt,

zumindest nach den uns zur Verfügung stehenden PALAVA-Daten. Laut dem

Rheinischen Wörterbuch ist Püll ein

Synonym für Oberbett.

Neben diesen aufgeführten Begriffen gibt es natürlich viele

weitere, die aber jeweils weniger als fünf Nennungen umfassen und deshalb unter

„sonstige“ aufgeführt werden. Zum Teil sind dies bekannte Wörter für

Schlafbekleidung wie Schlafanzug oder

auch Pölter und Nachtpolter, die beide ebenfalls Schlafanzug bzw. Nachthemd

bedeuten und auf mittellateinisch paldo

‚Wollenrock‘ zurückzuführen sind. Zum Teil sind es auch Wörter, die andere

Bestandteile auf einem Bett bezeichnen, etwa Kissen oder (Bett-)Bezug. Ob in

diesen Fällen die Fragestellung missverständlich aufgenommen wurde, bleibt

unklar.

Doch nicht nur die räumliche Verteilung ist hier

interessant: Es hat sich herausgestellt, dass sich auch ein Blick in die

verschiedenen Altersgruppen lohnt, denn je nach Geburtsjahr variieren die

Begriffe, die für das Textil genannt werden. Aufgeteilt in vier Altersgruppen

(12-24 Jahre, 25-44 Jahre 45-64 Jahre und 65-89 Jahre) lassen sich einige

Auffälligkeiten feststellen: Decke

wurde von den jungen Nutzer:innen von allen Varianten am meisten genannt; mit

aufsteigendem Alter wird die Decke

stetig weniger genutzt: Bei allen drei weiteren Altersgruppen ist die Standardvariante

Bettdecke deutlich beliebter. Je

jünger die Altersgruppe, desto seltener wurden zudem die Varianten Plümo, Oberbett und Zudecke

genannt. Bei Oberbett ist dies

besonders auffällig: Es wird von der jüngsten Gruppe, von der 93 Antworten

ausgewertet werden konnten, kein Mal genannt. Eine letzte Auffälligkeit, die

ins Auge springt, ist, dass ältere Gewährspersonen augenscheinlich mehr Wörter

für das Textil kennen als jüngere. Während nämlich die 12-24-Jährigen nur vier

Varianten nennen, sind es bei den beiden älteren Gruppen deutlich mehr, zu

sehen unter „Sonstige“. Bei diesen Ergebnissen muss allerdings auch

berücksichtigt werden, dass für die jüngste Gruppe insgesamt die geringste

Anzahl an Antworten vorlagen – die ausgewerteten Antworten für die

25-44-Jährigen und die 65-89-Jährigen lagen im 500- bzw. 600-stelligen Bereich.

Für die zweitälteste Gruppe lagen mit über 1300 die mit Abstand meisten

ausgewerteten Antworten vor.

Literatur:

Peter Honnen: Wo kommt dat her?

Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Köln 2018.

Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.

Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., durchgesehene und erweiterte Auflage.

Berlin/Boston 2011.

RhWB = Rheinisches Wörterbuch. […] hrsg. und bearb. von

Josef Müller u. a. Bonn, Berlin 1928—1971. [URL:

https://www.woerterbuchnetz.de/RhWB].