In Nordrhein-Westfalen haben sich

über die Jahre hinweg zahlreiche Abschiedsfloskeln entwickelt. Im Folgenden

wird die regionale Verteilung betrachtet, bevor die Herkunft der Begriffe

erläutert wird.

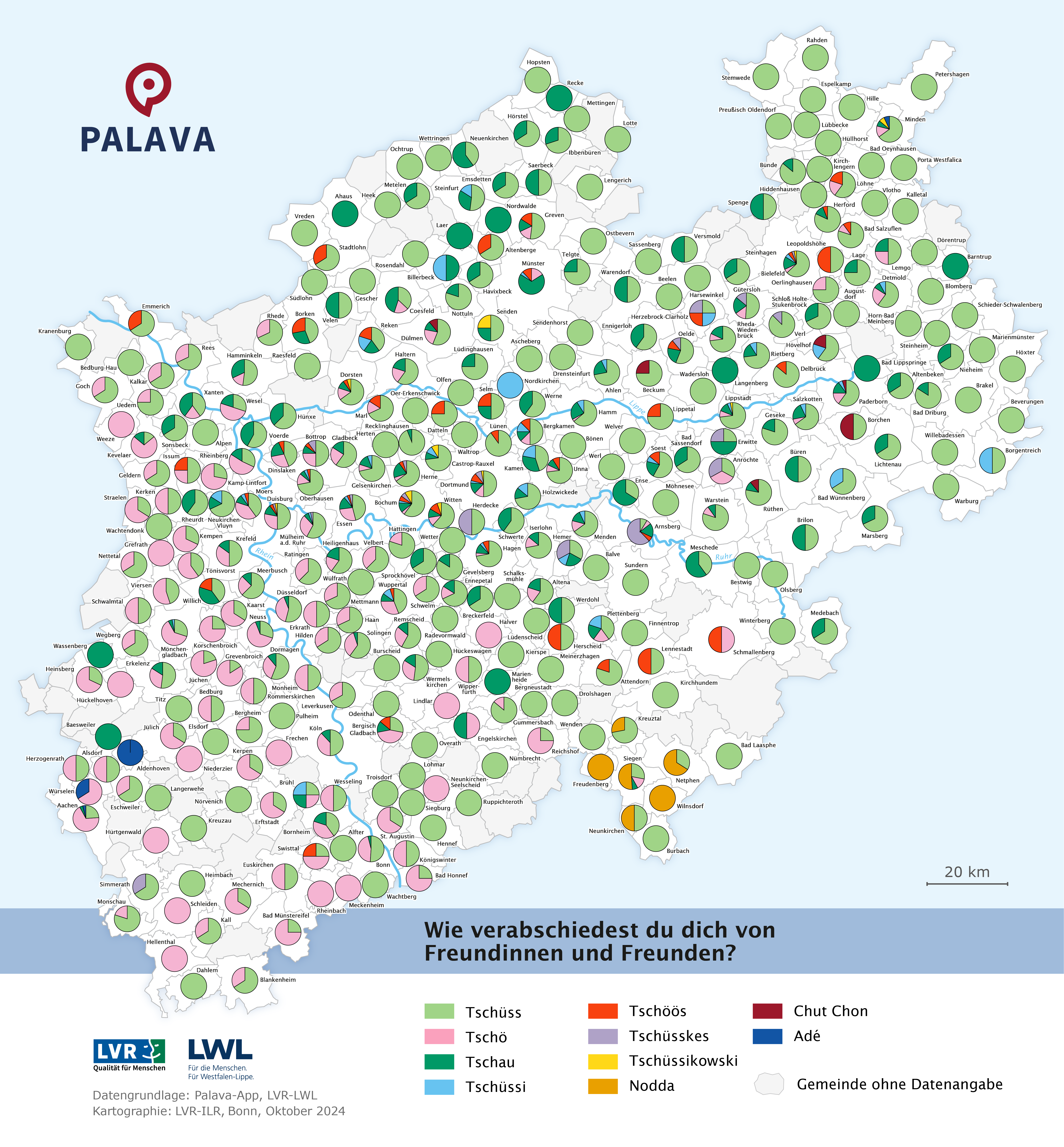

Tschüss ist mit 1647 Nennungen die mit

Abstand am häufigsten genannte Variante und in ganz NRW verbreitet. Die

alternative Form Tschüssi ist ebenfalls nicht regional begrenzt und

landesweit genannt worden (74 Nennungen). Auch Tschüssikowski fiel in

der Befragung einige Male, die Variante ist hauptsächlich im Ruhrgebiet

verbreitet (17 Nennungen).

Mit 561 Nennungen ist die Variante Tschö

am zweithäufigsten genannt worden. Diese Variante wurde nahezu ausschließlich

im Rheinland verwendet. Darunter fallen bspw. Tschö mit ö oder Tschökes. Gelegentlich wird sich auch mit Tschö, wa verabschiedet (z.B. in Aachen).

Die dritthäufigste Variante,

Tschau (370 Nennungen), wird vorrangig im

Norden von NRW verwendet, ist aber auch in anderen Regionen des Landes zu hören. Auch großräumig verteilt, aber

vor allem in Westfalen genutzt, ist die Variante Tschööss (72

Nennungen). Die niederdeutsche Variante Tschüsskes/Tschüssken (52

Nennungen) findet sich nördlich der Benrather Linie. Ein adé ist heute

zumindest noch im Aachener Raum zu hören (11 Nennungen), auch genannt wurde

dort adiëda.

Die regionalen Abschiedsfloskeln sind

durch vielfältige kulturelle Einflüsse geprägt. Spanische und französische Entlehnungen wie „adiós“ und „adieu“ wurden im Rheinland dialektal

angepasst und verkürzt. Tschüss geht so zurück auf adschüss und

das, so wird angenommen, leitet sich vom spanischen adiós ab, das über

eine Reihe von Sprachwandelprozessen im niederdeutschen Raum adaptiert wurde

(vgl. Möller 2003: 333). Davon ausgehend kann angenommen werden, dass es sich

bei Tschö nicht um eine abgewandelte Kurzform von Tschüss

handelt, sondern stattdessen eine davon unabhängige Kurzform zu franz. adieu

(vgl. Kluge 1953: 7). Die Form Adschö, die ebenfalls genannt wurde, stellt

eine dialektal angepasste Variante von adieu dar, die vor allem im Rheinland

verbreitet war. Diese Form hat sich über die Jahre zu dem heute häufig

verwendeten Tschö entwickelt. Der Gruß Tschau kam hingegen erst später

auf, wohl im Zuge des wachsenden kulturellen Austauschs mit Italien und wurde

dann ebenfalls vereinzelt übernommen (vgl. Möller 2003: 333). Alle drei Grüße

sind auf lat. ad deum (dt. ‚zu Gott‘) zurückzuführen.

Auch genannt wurden bspw. Auf

Wiedersehen sowie verschiedene Formen von Mach’s gut. Beide sind aufgrund ihrer

überregionalen Verbreitung (im gesamten mitteldeutschen Sprachraum, vgl. AdA)

nicht auf der Karte aufgeführt. In unserer Befragung wurden auch zwei

spezifische dialektale Formen genannt, die ähnliche Bedeutungen wie diese

gängigen Abschiedsfloskeln haben: Im Siegerland fiel der Begriff Nodda

(16 Nennungen). Nodda ist im Siegerländer Platt der Ausdruck für ‚Auf

Wiedersehen‘. Ein anderer dialektaler Begriff fiel in verschiedenen Orten

Westfalens: Guet gaohn, gesprochen

„chut chon“ (16 Nennungen) ist die Kurzform von „Laot juh guet

gaohn“ (‚Lass‘ es dir gut gehen‘) (vgl. NDR).

Literatur

AdA = Elspaß,

Stephan/Möller, Robert (2003ff): Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA). https://www.atlas-alltagssprache.de/r10-f17ab/

(Stand 06.11.2024).

Kluge (1953):

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearb. v. Alfred Götze, 16.

Aufl. Berlin u.a.

Möller, Robert (2003): Das rheinische „tschö“. In: Rheinische Vierteljahrsblätter

(65), S. 333-339.

NDR = NDR Kultur:

Plattdeutsches Wörterbuch. (Stand 06.11.2024).