Zu den standardsprachlichen Formen gibts eine eigene Karte (auf der Blogseite runterscrollen)!

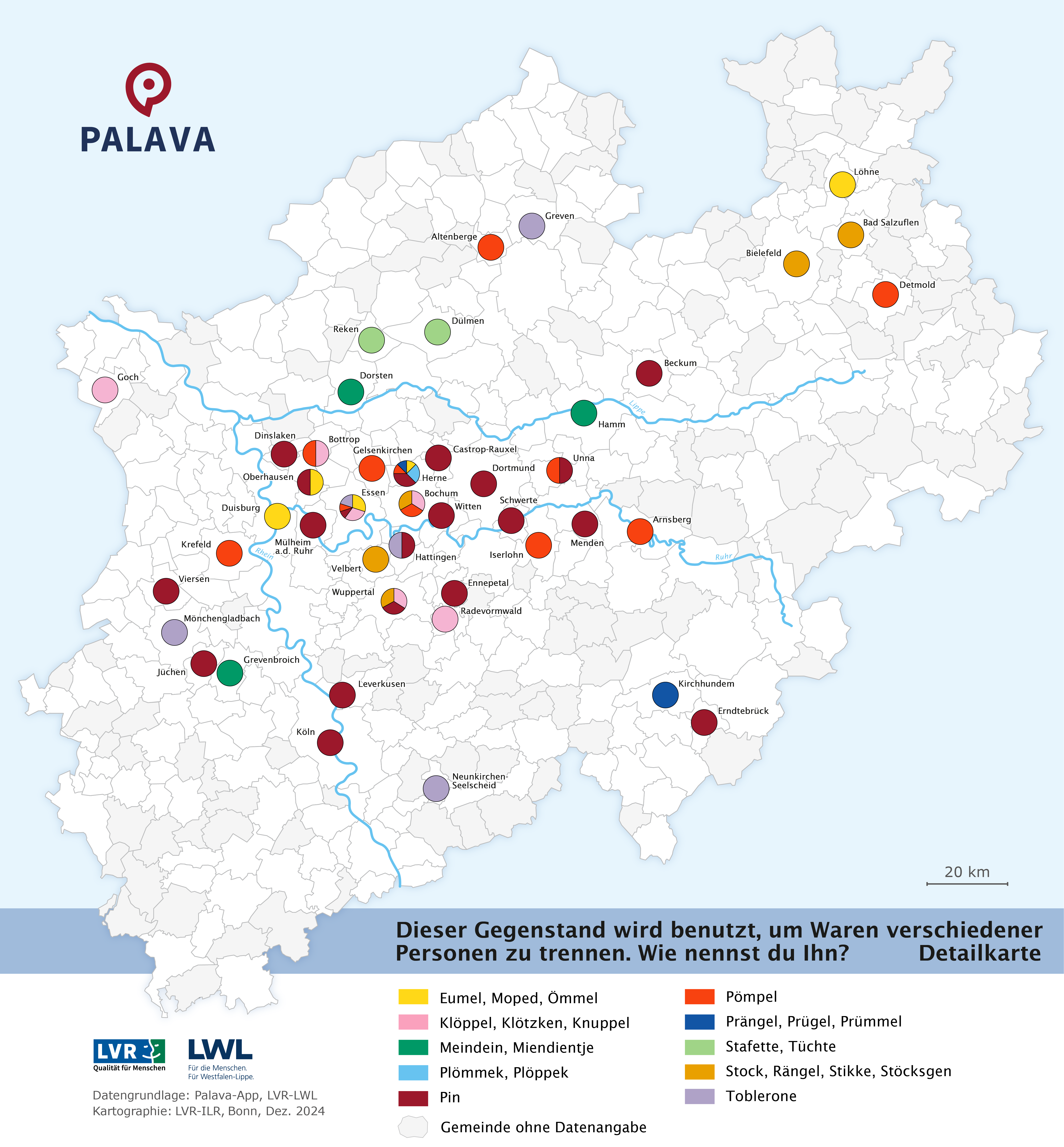

Für die Wörter aus den

Mundarten zeigt sich trotz allgemein geringerer Frequenz eine ebenso große

Vielfalt. Wörter wie Stöcksgen und Hölzken beziehen zunächst nur ihr

Diminutivsuffix aus dem Niederdeutschen. Genuin niederdeutsche Wörter wie Pin inklusive seiner Abwandlungen wie Pinöckel, Pinötzel, Pinurek, Pinöppel oder einfach nur Nöppel stehen hier neben Rängel und Stikke. Sie bezeichnen jeweils einen Stock oder allgemein

länglichen Gegenstand, werden aber gemessen an der Gesamtzahl niederfrequent

genannt (1,25% aller Antworten). Daneben sind sie in den rheinischen und

westfälischen Regiolekt übergegangen wie auch Teil des Ruhrdeutschen als einer

Kombination aus beiden Regiolekten mit dialektalem Substrat. Selbiges gilt für Eumel, Ömmel, Pömpel, Prängel und Prügel. Gerade bei letzteren beiden Worten fällt zudem die vulgäre

Konnotation auf.

Eumel und Ömmel können wiederum als

Universalwörter zur Bezeichnung vieler Gegenstände gelten, weswegen hierunter

auch der Begriff Moped fällt, für den

semantisch dasselbe gilt. Plömmek und

Plöppek als Ableitungen treten wie

die vorgenannten fünf Begriffe in einem Streifen von Ostwestfalen übers

Ruhrgebiet bis zum Niederrhein auf. Das Suffix {-ek}, wie schon in Pinurek, ist im Ruhrdeutschen als

Ableitung aus dem Polnischen generalisiert. Während nur das Wort Mottek im Vokabular verblieb, ist das

abgeleitete Suffix weiterhin produktiv, wie neben Pillek für Pils oder Spillek

für Spielplatz o.g. Beispiele zeigen. Dieses können als (onomatopoetische)

Varianten von „plump“ gelten, was „unförmige Form aufweisend“ bedeutet, in

letzterer Variante mit dem Geräusch „Plopp“ als Wortstamm.

Regiolektale und

niederdeutsche Bezeichnungen fallen durch ihre Kürze auf. Während die

hochdeutschen Komposita zu Komplexität tendieren und sich in ihrer Wortbildung

am Zweck des Gegenstandes orientieren, bedienen sich die dialektalen und

regiolektalen Begriffe eines einzelnen Merkmals, am häufigsten der Form, um den

Warentrenner zu benennen, genauso wie die Toblerone.

Ausnahmen wie Meindein/Miendientje, welchen der Zweck der

Einteilung in „meinen“ und „deinen“ Einkauf zugrunde liegt, bestätigen diese

Regel.

Literatur:

Blind, Sofia: Wörter, die

es nicht auf Hochdeutsch gibt. Von Anscheuseln bis Zurückdummen. Köln: DuMont

2019.

Duden. Die deutsche

Rechtschreibung. Hrsg. von der Dudenredaktion. 29. Aufl. Berlin: Dudenverlag

2024 (= Duden Band 1).

Honnen, Peter: Wo kommt

dat her? Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Köln: Greven

Verlag 2018.

Langenscheidt Lilliput.

Ruhrpott-Deutsch. Hrsg. von der Langenscheidt-Redaktion. München: Langenscheidt

2017.

Wörterbuchnetz:

Westfälisches Wörterbuch. https://woerterbuchnetz.de/?sigle=WWB&lemid=A00001

(13.11.2024).