Wöchentlich erscheint in der Zeit die „Ode an ein Ding“. Etwa zwei Jahre ist es her, seit unter dieser Kategorie ein Loblied auf das kleine scharfe Messer angestimmt wurde, welches in vielen Situationen praktisch sei, nicht nur zum Schneiden. Habe man sich einmal an daran gewöhnt, könne man nicht mehr ohne ein solches Messer, welches in der Familie der Autorin Knippchen genannt wird.

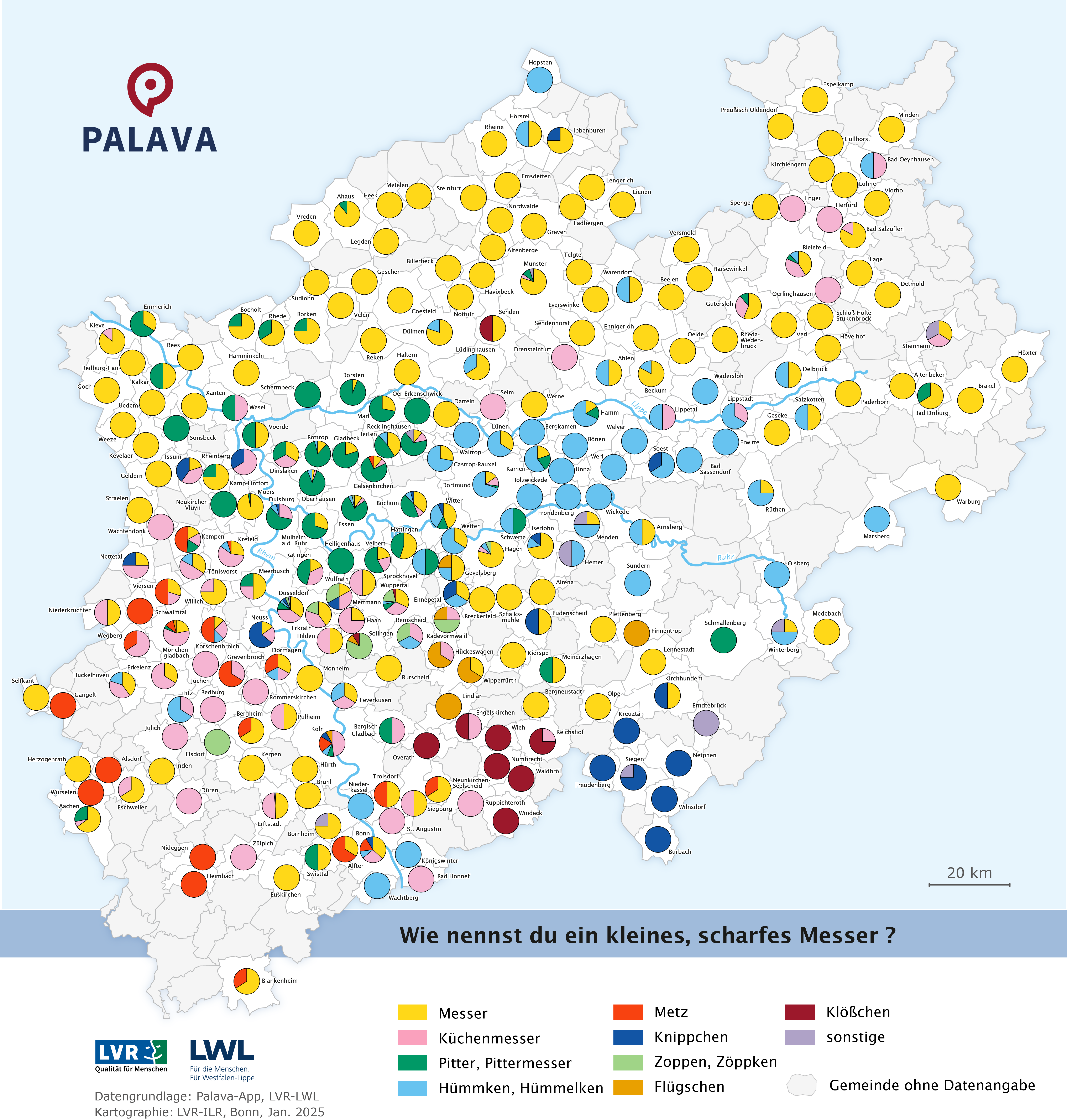

Grundsätzlich variieren die Bezeichnungen für das kleine scharfe Messer in Nordrhein-Westfalen und lassen sich räumlich recht klar voneinander abgrenzen. Ausnahmen sind allgemeine Bezeichnungen wie (kleines) Messer und Schälmesser. Diese sind überregional verbreitet. Überhaupt sind Kompositionen mit dem Grundwort Messer recht produktiv, zumeist aber, ohne ein Raumbild zu ergeben. Dazu zählen beispielsweise Obstmesser, Gemüsemesser und Schnippel- bzw. Schnibbelmesser.

Oben genanntes Knippchen, wahlweise auch Knippken, Kneipchen oder Kniepchen genannt, leitet sich vom Niederdeutschen Kniep ab. Kniep bezeichnet ein großes Messer, als Diminutiv, mitunter mit niederdeutscher Suffix -ken, wird daraus das kleine Küchenmesser. Daneben kursieren wie Knief oder Kneip. Ursprünglich war die Bezeichnung Kniep einem Schustermesser vorbehalten. Knippchen findet sich vor allem im Siegerland, an der Nordgrenze des Bergischen Lands zum Ruhrgebiet hin sowie vereinzelt am Niederrhein. Flügschen, oder auch Flükschen, erscheint vor allem rechtsrheinisch im mittleren Bergischen Land. Als Derivation des erstarrten Genitivs flugs betont das Flügschen die Möglichkeit, mit dem Messer Dinge schnell erledigen zu können.

In Südwestfalen und dem östlichen Ruhrgebiet dominieren Hümmeken oder Hümmelken. Beide entstammen dem westfälischen Platt, letzteres bezeichnet jedoch eher allgemein einen beliebigen kleinen Gegenstand, während ersteres konkret das kleine Küchenmesser meint, allerdings auch ein stumpfes, abgenutztes Messer bezeichnen kann. Klößchen oder Klöschen, in seltenen Fällen auch Klöfken, tritt im südlichen Bergischen Land auf und leitet sich vom Mittelniederdeutschen kluve her, was „gespaltenes Stück“ bedeutet. Im heutigen Gebrauch kann ein Klößchen sowohl einen Nachschlüssel oder Dietrich als auch regional ein Küchenschälmesser bezeichnen.

Metz bzw. Komposita mit Metz- wie Küchenmetz (nördlich der Benrather auch mit unverschobenem k: Küekenmetz), Schälmetz und Scherbmetz kommen im zentralen Rheinland und am Niederrhein vor. In den Dialekten Nordrhein-Westfalens ist Metz, das auf althochdeutsch mezzisahs zurückgeht, weiterverbreitet und z.B. auch im Westfälischen beheimatet. Die Übernahme in die regionale Alltagssprache ist nach unserer Karte aber nur im rheinischen Teil NRWs erfolgt.

Die Bezeichnung Pitter oder Pittermesser findet sich am nördlichen Niederrhein sowie im mittleren und westlichen Ruhrgebiet, grenzt sich also von Hümmeken/Hümmelken im Osten sowie Metz im Südwesten ab. Pitter stellte ursprünglich eine Variante des Personennamens Peter dar, bevor es zu einem produktiven Morphem wurde, welches neben den bereits genannten Begriffen auch als Pitterken oder Pittermets ein kleines Küchenmesser bezeichnet. Auch Pittermännchen fällt darunter, kann allerdings ebenso ein kleines Bierfass meinen.

Südlich an Pitter anschließend findet sich neben Flügschen noch das Zoppen oder Zöppken. Beide treten in einem Streifen südlich der Benrather Linie zwischen Hagen und Elsdorf auf und umfassen Ableitungen wie Zoppenmesser, Zoppenmetz oder Zöppkesmesser. Als Begriff für ein Küchenmesser leiten sie sich wohl davon ab, dass mit diesem Messer die Zutaten für eine Suppe, also „Zoppe“ geschnitten wurden.

Literatur:

Creutz, Gottfried: Wörterbuch Hochdeutsch – Öcher Platt. Aachen: Verlag J. A. Mayer 1987 (= Beiträge zur Kultur- und Wirtschafts-Geschichte Aachens und seiner Umgebung Band 3).

Duden. Das Herkunftswörterbuch. Hrsg. von der Dudenredaktion. 6. Aufl. Berlin: Dudenverlag 2020 (= Duden Band 7).

Engel, Sarah Heidi: Schälmesser. Scharfes Teil. (28.11.2024).

Heinrichs, Werner: Bergisch Platt. Versuch einer Bestandsaufnahme. Remscheid: edition kierdorf 1985 (= original paperbacks nr. 2).

Honnen, Peter: Wo kommt dat her? Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Köln: Greven Verlag 2018.

Landschaftsverband Rheinland: Dat Portal. „Peter“. [https://dat-portal.lvr.de/namen/vornamen/peter (16.01.2025)].

Wörterbuchnetz: Westfälisches Wörterbuch. [https://woerterbuchnetz.de/?sigle=WWB&lemid=A00001 (27.11.2024)].