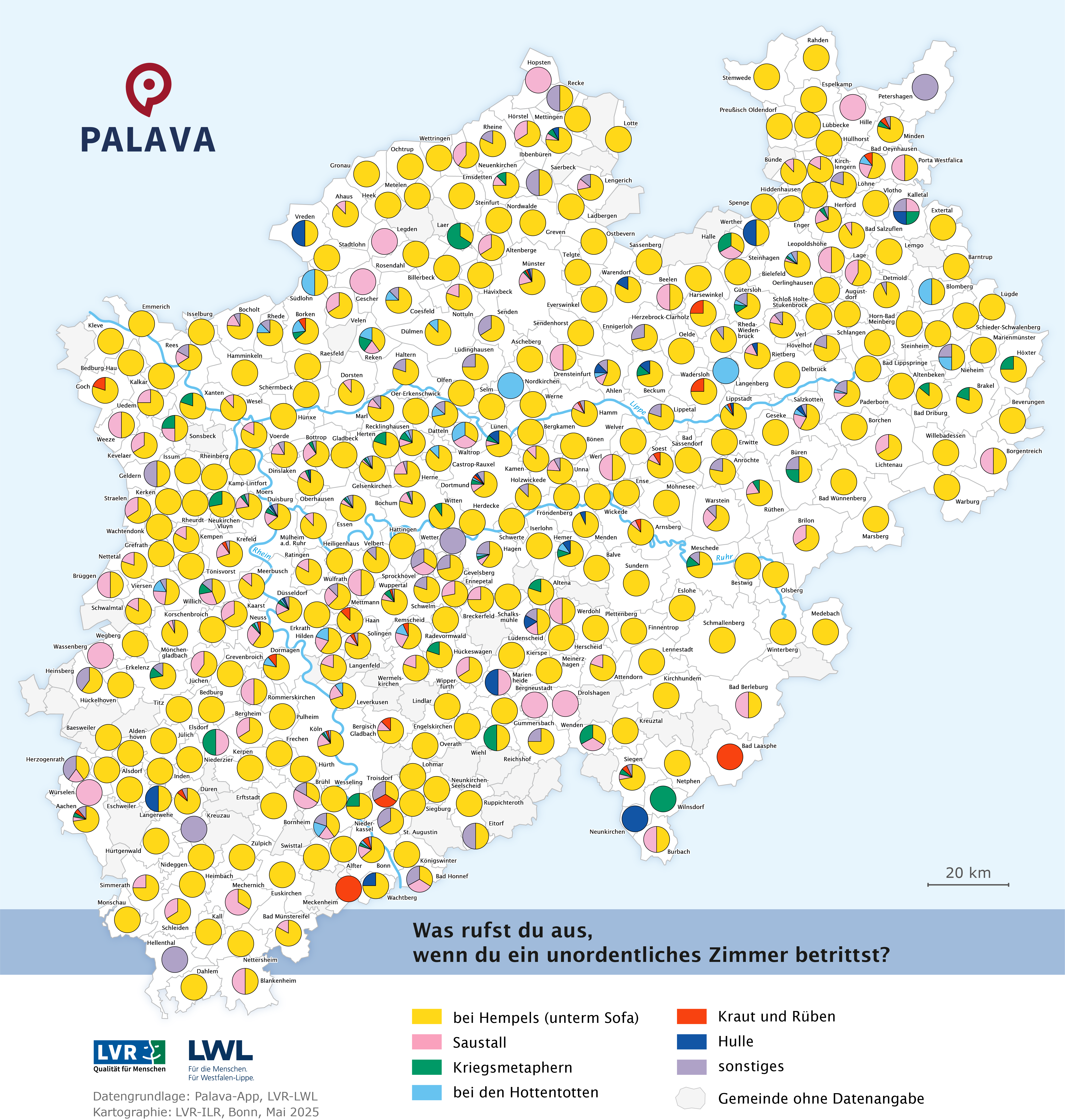

Sprachkarten

Die Karten bilden die Antworten pro Ort als Kreisdiagramm ab. Dadurch wird sichtbar, welche Antwort wir an einem Ort am häufigsten erhalten haben und andere Nennungen fallen nicht unter den Tisch. Manchmal beruhen diese Diagramme auf sehr vielen Antworten (v.a. in den städtischen Gebieten) und manchmal auch nur auf sehr wenigen oder nur einer Antwort. Falls dein Ort noch nicht dabei ist oder dein eigener Sprachgebrauch fehlt, beantworte gerne noch einige Fragen!