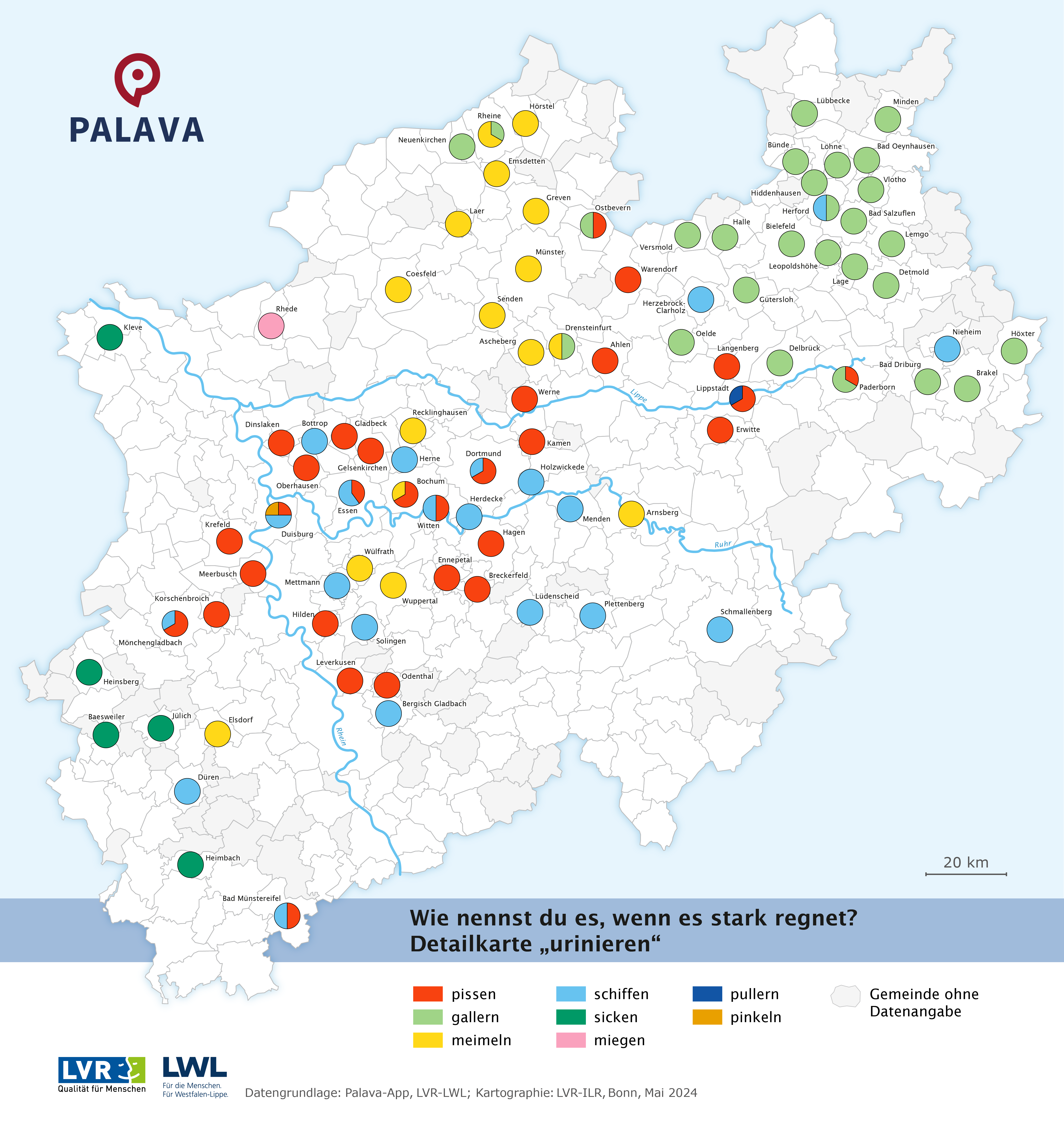

Die Sprachkarte mit den Antworten auf die Frage „Wie nennst

du es, wenn es stark regnet?“ hat eine große Vielfalt hinsichtlich der

verwendeten Verben aufgezeigt. Dabei war besonders auffällig, dass einige

dieser Verben (insgesamt acht) neben der Bedeutung ‚stark regnen‘ eine weitere

Gemeinsamkeit haben: Sie bedeuteten ursprünglich bzw. bedeuten auch ‚urinieren‘.

Die regionale Verbreitung dieser Wörter wird nun auf der hier präsentierten

Detailkarte dargestellt; insgesamt handelt es sich um 127 Nennungen.

Im Süden NRWs (und mit einer Ausnahme auch am Niederrhein)

wird das Wort sicken genannt. Es geht

auf althochdeutsch sihan ‚leise

tröpfeln‘ zurück, woraus im Mittelhochdeutschen seichen und im Mittelniederdeutschen seken ‚urinieren‘ entstanden ist. Ein weiteres Verbreitungsgebiet

hat die Variante pissen, die in

unseren Antworten im Bergischen Land, am Niederrhein, im Ruhrgebiet und

vereinzelt im Süden des Münsterlands und von Ostwestfalen-Lippe genannt wird.

Das Wort geht auf altfranzösisch pissier

zurück und wurde bereits im Mittelalter in den deutschen, den niederländischen

und auch den englischen Sprachraum entlehnt (vgl. Honnen 2018, S. 416, DWDS). Im

Ruhrgebiet, im Bergischen Land und im Sauerland findet sich die Variante schiffen. Dieses Wort hat die Bedeutung

‚urinieren‘ auf einigen Umwegen erhalten. Althochdeutsch skif, skef bedeutete neben ‚Wasserfahrzeug‘ auch ‚Gefäß‘ und diese

zweite Bedeutung blieb in einigen deutschen Dialekten erhalten. Im 18.

Jahrhundert entwickelte sich daraus in der Studentensprache die Bezeichnung Schiff für den Nachttopf und davon

abgeleitet das Verb schiffen für

‚Wasser lassen‘ (vgl. Honnen 2018, S. 495f., DWDS). Einmalig belegt in unseren

Daten ist pinkeln in der Bedeutung

‚stark regnen‘ (Duisburg). Die genaue Herkunft des Wortes ist nicht geklärt, es

wird eine Verwandtschaft zu pissen

und daraus entstandenem Pipi machen

angenommen (vgl. DWDS, DUDEN). Ebenfalls nur einmal wird das Wort miegen genannt (Rhede). Hierbei handelt

es sich um ein niederdeutsches Dialektwort. Dieses wird abgesehen der

kartierten Bedeutung vor allem im Zusammenhang mit einem kleinen Insekt

verwendet: der Ameise oder regionial z.B. Migamp

(vgl. RhWb, Bd.5 Sp.1131). Viele Arten sondern nämlich säurehaltigen Urin ab,

um sich zu verteidigen (vgl. WWb Bd.4, Sp. 152) Schwerpunktmäßig im Münsterland

begegnet das Wort meimeln, das aus

der Münsteraner Sondersprache Masematte stammt und aus dem Jiddischen entlehnt

wurde. Im Jiddischen hat es sowohl die Bedeutung regnen als auch urinieren,

wobei bei der Entlehnung für das Gebiet um Münster nur regnen eine Rolle

spielte (vgl. Stern 2000, S. 125). Aus Lippstadt wird einmal das Wort pullern gemeldet. Hierbei handelt es

sich um eine regionale Variante für ‚urinieren‘, die in erster Linie im

Nordosten und Osten Deutschlands gebräuchlich ist. Die Verwendung in der

Bedeutung ‚stark regnen‘ ist wohl eher selten (DWDS, DUDEN). In Ostwestfalen

wird vergleichsweise häufig das Dialektwort gallern

genannt.

Literatur:

DUDEN = DUDEN. Digitales Wörterbuch, hrsg. v. d.

Dudenredaktion. [https://www.duden.de/woerterbuch].

DWDS = DWDS. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das

Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v.

d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. [URL: https://www.dwds.de/].

Peter Honnen: Wo

kommt dat her? Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Köln

2018.

RhWB = Rheinisches Wörterbuch. […] hrsg. und bearb. von

Josef Müller u. a. Bonn, Berlin 1928—1971. [URL: https://www.woerterbuchnetz.de/RhWB].

Sievert, Klaus: Wörterbuch deutscher Geheimsprachen. Berlin

u.a. 2023.

Stern, Heidi: Wörterbuch zum jiddischen Lehnwortschatz in

den deutschen Dialekten. Tübingen 2000.

WWb = Westfälisches Wörterbuch. hrsg. von der Kommission für

Mundart- und Namenforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Kiel/Hamburg 1969–2021. [URL: https://www.woerterbuchnetz.de/WWB].